Introduction : ne pas se cantonner à une vision réductrice de l’habitat illégal

Parce qu’il échappe en apparence aux régulations puissantes de l’urbanisme, l’habitat illégal est toujours un phénomène important pour comprendre les inégales valorisations de l’espace, les processus de normalisation et les hiérarchisations de l’espace social. Ce chapitre s’efforce de proposer quelques outils d’analyse à partir du cas de l’habitat illégal dans l’Hérault.

La question initiale est simple : comment expliquer la tolérance vis-à-vis d’un phénomène aussi important ? Convaincu de la permanence de l’intentionnalité de l’action et du discours qui l’accompagne, soucieux de porter un regard lucide sur des processus peu cohérents et refusant de considérer qu’autant de personnes compétentes puissent tenir un discours inconséquent, j’interroge l’utilité sociale d’une vision aussi parcellaire du problème.

L’étude en cours porte donc sur les processus de négociation de normes discursives performatives dans deux registres : outre qu’elles permettent l’adaptation à des contraintes légales et réglementaires fortes, elles donnent aussi une lecture plus acceptable de rapports sociaux inégalitaires. Il ne s’agit surtout pas d’imaginer qu’elles en atténuent la dureté mais plutôt qu’elles la légitiment culturellement. À ce titre, le propos dépasse la question des cabanes et de l’habitat illégal pour dégager des éléments de compréhension du processus de production discursive des espaces en périphérie urbaine 1 et des modalités d’action des aménageurs engagés dans un dialogue permanent, souvent informel, avec les populations.

En Languedoc-Roussillon, le phénomène appelé cabanisation concerne, dans des espaces souvent fortement valorisés, 5 à 10 000 logements et 20 à 30 000 personnes dans une région de 2,5 millions d’habitants, soit au moins un habitant sur 100 2 ! Dans un pays, la France, réputé (et parfois décrié) pour l’intensité et la rigueur du tissu législatif et réglementaire qui enserre les processus de construction, comment expliquer la relative indifférence à ce phénomène ?

Concentrée surtout sur le cordon littoral et la zone des étangs, cette cabanisation concerne initialement l’habitat de loisirs, souvent transformé en habitat principal avec l’intégration de ces espaces touristiques dans les zones périurbaines 3. À l’intérieur des terres, l’habitat précaire des pauvres (gitans, sans domicile fixe, travailleurs précaires) est le plus courant. Enfin, l’habitat illégal en mobil-home concerne en particulier des retraités peu fortunés venus du Nord, des étudiants à proximité de Montpellier et des travailleurs pauvres.

Souvent modeste, cet habitat n’est pas toujours misérable. En périphérie du noyau urbain des communes les plus concernées, ce sont de banales villas construites directement selon les normes de confort usuelles dans l’habitat légal : le tiers des maisons de plusieurs communes de la périphérie sud de Montpellier seraient illégales ou légalisées a posteriori 4.

L’importance du phénomène suppose de satisfaire des intérêts variés dont ceux des municipalités qui dénoncent ces implantations sans permis de construire mais les tolèrent pour échapper ainsi aux contraintes liées à l’importance de la part de leur territoire sous statuts réglementés — zones inondables, espaces naturels ou patrimoniaux protégés — et anticipent une progressive légalisation. Ce jeu avec la norme permet à la population locale d’accéder à la propriété dans des espaces convoités. Mais le non-dit qui entoure le phénomène doit être aussi pensé comme une des formes du discours sur la périphérie : prolongeant le travail de Rougé 5, c’est un espace où sont rendues visibles les nouvelles hiérarchisations sociales.

Cette étude est en effet abordée dans la logique de Giddens : une norme est discursive et n’est qu’une ligne de négociation face aux pratiques, un flux d’adaptations successives performatives avant la légalisation complète. Mais est posée aussi la nécessité d’une réflexion rénovée autour de la justice socio-spatiale et la légitimation culturelle croissante des inégalités sociales.

Plus largement, le recours à plusieurs auteurs (Butler 6, Spring, Don Mitchell, Agamben 7, Negri 8) aspire à une géographie totale 9 des processus de reconfiguration de notre société post-moderne.

Un phénomène majeur, croissant mais discret

Selon les données d’une enquête du bureau d’étude BRL 10, les 5 500 cabanes recensées sur le littoral du Languedoc-Roussillon accueillent une population de plus de 20 000 habitants et 80 % des communes côtières sont concernées : de Frontignan à Pérols, le syndicat mixte des étangs littoraux (SIEL) recense 300 parcelles cabanisées, soit environ 76 ha sur les 250 ha en théorie totalement protégés 11.

Figure 1 : Recensement des parcelles cabanisées - BRL (2004)

Entre Montpellier et Sète, les zones de cabanisation identifiées par l’enquête du BRL sont hachurées ; le gris signale les zones protégées à divers titres (littoral, étangs, massif de la Gardiole, Étang de Thau). Cependant, il faut noter qu’une simple observation depuis le train entre Frontignan et Montpellier permet de constater la forte sous-estimation de ces espaces d’habitat illégal, en particulier l’habitat disséminé.

Crédits - BRL, 2004En réalité, ces chiffres apparaissent largement sous-estimés pour plusieurs raisons : ces études se limitent au littoral. Plus discret, le phénomène concerne aussi la plupart des communes de la région : à Castries (périphérie nord-est de Montpellier), une centaine de cas 12 étaient recensés en 1999. Par ailleurs, l’étude de BRL dénombre mal les simples abris et dépôts de matériel de chantier qui, à la belle saison, accueillent une caravane ; dans les études de terrain, cette catégorie est pourtant très présente.

Figure 2 : Les critères de vulnérabilité à la colonisation - Perrin (2006)

À Vias, au milieu des campings (alignements de mobil-home) dont certains accueillent des résidents à l’année, les micro-parcelles d’une des poches en cours de cabanisation à dominante de loisirs sont surtout des abris (points rouges), complétés d’une caravane (points jaunes). Mais sur la rive ouest du Libron (à gauche), on voit nettement les aménagements plus anciens de cabanes. Les installations permanentes (points bleus) ont beaucoup progressé depuis cette enquête et furent une cible prioritaire de l’offensive juridique de 2009.

Crédits - Perrin, 2006Figure 3 : Localisation des parcelles occupées - Cottalorda (2004)

Au nord de l’étang de Thau, à l’entrée de Mèze, le long de la N113 et avec une vue imprenable sur Sète, la Tourtouillère est une zone de cabanisation résidentielle à l’habitat diversifié. Les abris et les terrains d’entrepôt, phase initiale du processus de cabanisation, marquent l’extension du phénomène : depuis cette enquête, deux autres de ces parcelles hébergent des habitations permanentes.

Crédits - Cottalorda, 2004Ne sont également pas recensées les populations installées à l’année dans des campings. Enfin, nous reviendrons sur l’évolution de la nature de ces cabanes, en accroissement rapide, surtout hors de la plaine côtière.

Ces 5 à 10 000 logements sont recouverts par le terme générique de cabanisation. À la différence d’autres pays 13, la définition officielle de la cabane ne fait pas la distinction entre morphologie et statut légal

Occupation et/ou construction illicite à destination d’habitat permanent ou temporaire, de stockage ou de loisirs, sur une parcelle privée ou appartenant au domaine public ou privé d’une collectivité.

En zone périurbaine — c’est-à-dire aujourd’hui l’essentiel du littoral héraultais 15 — cet habitat secondaire est agrandi et transformé en habitat principal : l’étude de BRL les (sous)-estime à 30 %. Aujourd’hui, le phénomène est surtout actif à l’intérieur des terres et fournit un habitat précaire aux gitans, aux sans domicile fixe qui trouvent à s’employer de manière plus ou moins régulière dans l’agriculture ou le tourisme, aux travailleurs pauvres ; en 2007, l’adjointe à l’urbanisme de Béziers estimait que le phénomène s’y développe deux à trois fois plus vite que sur la côte. Enfin, l’habitat illégal en mobil-home (Vias, Marseillan ou Agde par exemple) concerne des retraités peu fortunés venus du Nord de la France ou de Grande-Bretagne, mais aussi de plus en plus d’actifs avec des emplois précaires (travailleurs pauvres) et des étudiants, en particulier à proximité de Montpellier.

Le retard accumulé dans la construction d’aires de stationnement pour les gens du voyage suscite des concentrations de cabanes qui, ailleurs, seraient appelées bidonvilles : celui de la D132, qui sert de périphérique à Montpellier, s’étire sur plusieurs centaines de mètres à l’est de la route, mais aussi à l’ouest sur chaque rive de la Mosson jusque dans la commune de Lavérune. À Béziers, outre les bidonvilles de Cantagal et de la Garrigue du Roi, une cinquantaine de cabanes sont occupées à Raibaut-le-Bas.

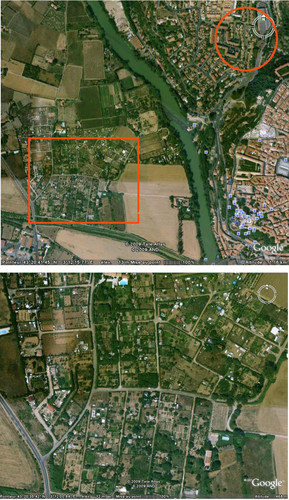

Figure 4 : Vue aérienne de Raibaut-le-Bas - IGN (2007)

Face au centre historique (cercle) dont le belvédère domine l’Orb d’une cinquantaine de mètres, l’importance de la cabanisation à Raibaut-le-Bas (Béziers) : parmi les nombreuses constructions qui apparaissent dans la vue partielle (image du bas), seules trois d’entre elles figurent sur le cadastre.

Crédits - IGN, 2007En périphérie des noyaux urbains, la plupart de ces maisons sont de banales villas construites selon les normes de confort et esthétiques des lotissements légaux voisins :

Dans de nombreuses communes soumises à cette pression, des constructions illégales se sont multipliées. À partir de cabanes à l’origine non soumises à autorisation et destinées à un usage purement récréatif, de véritables villas ont été édifiées de façon diffuse et anarchique. Par exemple, sur la commune de Villeneuve-lès-Maguelone, plus de 600 constructions de ce type sont recensées pour un parc total de logements de 3 000 16.

Des discours contradictoires

L’étude menée de 2004 à 2008 sur l’habitat illégal dans l’Hérault s’intéresse moins à la spécificité de ces dernières qu’à la duplicité des discours sur le sujet et à l’extrême diversité des intérêts qui s’y croisent, en particulier ceux des municipalités qui les dénoncent. Cela leur permet d’échapper aux contraintes nées d’une situation qui place une part importante du territoire municipal sous des statuts réglementés au niveau national voire européen. Ces espaces sous contrainte (fig. 1 et fig. 5) sont ainsi des zones classées ZNIEFF (types I et II 17), des espaces inondables des basses vallées des fleuves côtiers ; on retrouve aussi des cabanes jusque dans la bande des 100 mètres du littoral et à proximité de sites patrimoniaux (surtout le canal du Midi).

Dans ces espaces convoités du littoral comme dans ceux de l’arrière-pays où, longtemps, la question foncière était restée moins tendue, mais qui se découvrent de nouveaux attraits depuis une trentaine d’années 18, malgré la variété de types d’habitats (variété d’usages comme de standing), la motivation principale affichée insiste sur les aménités offertes par l’espace naturel. Mais cela permet surtout aux populations locales d’accéder à la propriété dans des espaces devenus chers du fait de la double pression touristique et migratoire que connaît la région la plus pauvre de France 19. De plus, la location de maisons construites sur leurs terres par les agriculteurs n’est pas rare. La cotisation à la MSA (Mutuelle sociale agricole) est d’ailleurs réputée, à tort, le plus sûr moyen de cabaniser en paix 20.

Figure 5 : Les caractéristiques du territoire - Perrin (2006)

À Vias (Hérault), de multiples enjeux environnementaux et patrimoniaux, couplés aux contraintes foncières usuelles (PLU, SAFER) limitent les possibilités d’installation ; la cabanisation (mais aussi les extensions non déclarées du bâti, non traitées ici mais probablement encore plus importantes) apparaît comme une réponse à ces blocages.

Crédits - Perrin, 2006Souvent, l’occupation des lieux ne fait pas référence à une appropriation a priori impossible (cas des terrains publics) mais s’enracine sur la durée ; ainsi, à Béziers, des gitans sont restés installés plusieurs années sur des enclaves destinées à l’aménagement ultérieur de l’échangeur entre l’A75 et l’A9 21.

Cela repose la question de l’essor de la pauvreté et de la difficulté (ou du refus) à répondre aux problèmes de logement des pauvres. Ici, malgré les biais dus aux zones d’ombre qui entourent le processus, elle joue contre la norme légale sensée assurer la justice spatiale et sociale. Ces modes de fonctionnement rappellent ceux que Merton 22 identifie en étudiant la corruption : pour expliquer les fonctions latentes des structures sociales, il assimile les appareils politiques à des réseaux d’assistance devant répondre aux besoins inassouvis des couches sociales exclues du pouvoir 23

. Cette déviance s’assure une utilité fonctionnelle car elle participe à l’intégration des populations défavorisées en leur offrant d’accéder à des ressources rares telles que le logement tout en améliorant l’efficacité du système bureaucratique dont on court-circuite les longueurs et l’élitisme social. La corruption, ou ici le laxisme à l’égard de l’habitat illégal, organise une redistribution des richesses et devient paradoxalement une forme de développement économique.

À ce premier niveau, le discours des pouvoirs publics se décline en trois registres :

- d’abord, une dénonciation ferme de ces implantations sans permis en rappelant que

en cas de problème, le maire est responsable 24

.

- un concert de lamentations réitérées sur l’impuissance devant l’extension du phénomène ; mais on parle d’une prescription au bout de 3 ans (F. Crouzet, Béziers), 10 ans (M. Jeanjean, maire de Palavas) ou d’autres durées alors que les seules prescriptions légales sont de 30 ans et concernent les particuliers, pas les pouvoirs publics, chargés de faire respecter sans limite de temps une loi unique pour tous 25. Pour éviter des procédures complexes, on évacue ainsi la question des cabanes anciennes espérant leur amélioration progressive par leurs propriétaires.

- Simultanément, on légitime les installations avant leur légalisation : perception des impôts locaux, installation de l’eau, de l’électricité et des égouts 26. De même, le marché immobilier de ces résidences a priori invendables si l’on se réfère aux normes nationales en matière de construction ne se cache pas.

Figure 6 : Petites annonces immobilières proposant des terrains de loisirs - Logic-immo (Montpellier et région), #149 et 151 (2005)

Crédits - Logic-immo (Montpellier et région), n°149 et 151 (2005)L’euphémisme terrain ou maison de loisirs, la mention de mazets et mobil-homes signalent les constructions illégales dans les annonces immobilières qui comportent parfois une rubrique « mazets ». Mais les constructions illégales les plus nombreuses sont des résidences principales. Ces villas généralement 20 à 30 % moins chères que le prix du marché se vendent facilement parfois à un prix élevé : en 2006 une villa de 8 pièces avec piscine de 15 m et jardin de 3 800 m2 « cachée dans les bois » (des Aresquiers, entre Villeneuve-lès-Maguelone et la mer, zone protégée des étangs) était proposée à la vente pour la somme de 480 000 euros.

Au final, le décalage entre ces discours se traduit par une agitation qui débouche rarement sur une action : à Béziers, l’adjointe à l’urbanisme reconnaît que, de 2001 à 2006, la municipalité a dressé une centaine de procès-verbaux pour la zone de Rebaut-le-Bas mais n’a finalement procédé qu’à trois expulsions, en 2007... À Vias, durant l’été 2008, le recours à la presse a permis aux autorités comme aux résidents de donner ampleur à un mélodrame conclu par un nouveau sursis.

Comment comprendre ces antilogies en cascade ?

Hiérarchiser par le capital social

Giddens 27 propose de considérer qu’une norme est d’abord une ligne de débat et donc nécessairement ajustable. D’autres (Butler, Mondada) vont plus loin et, partant de cette dimension discursive des normes, posent les conditions de performativité de la règle légale ; dans ce contexte, le recul dans l’application de celle-ci se comprend mieux puisqu’il revient à laisser le temps d’ajuster l’action performative, nécessairement rugueuse, de la norme.

Giddens envisage le processus de structuration du système social comme un enchaînement d’interactions qui altèrent le signal de ce discours au moyen de l’application de règles et de ressources, la maîtrise des règles (connaissance, capacité à en formuler de nouvelles) étant en elle-même une ressource sans qu’on les distingue clairement dans des pratiques réitérées et donc évolutives. Le pouvoir devient alors une capacité plutôt qu’un état ; règles et pouvoir sont insérés dans la production des pratiques sociales. L’individu développe ainsi une connaissance tactique qui en fait un acteur mais avec de fortes inégalités dans leur allocation et la capacité à les mettre en œuvre : cela culturise ainsi les inégalités sociales. Devenues évidentes, ces inégalités à jouer des normes majeures concernant l’habitat peuvent fournir une lecture des comportements différenciés en matière d’habitat illégal et également expliquer le manque de constance du discours politique qui s’adresse en fait à différents publics avec les mêmes mots et le même objet.

La capacité des résidents à développer des stratégies résidentielles qui s’affranchissent du cadre légal fait émerger deux types d’acteurs :

- Des habitants du lieu, enracinés dans le système territorial local, qui, au moyen de leur réseau de relations, transforment la cabane en résidence permanente ; ce capital social, compétence autant qu’héritage (jusqu’à 2 ou 3 générations), leur permet de prendre le risque, avec un aléa limité, d’investir des sommes conséquentes dans la construction de maisons neuves en périphérie des agglomérations sur des terrains légalement non constructibles. Le discours qui folklorise la cabane de pêche ou le mazet de loisirs affiche cette capacité et la condense ; il la revendique aussi comme facteur de distinction et d’appartenance à un groupe « natif » dans une région d’immigration importante, même si ces « natifs » sont, de fait, minoritaires dans le processus de cabanisation.

- Des populations pauvres en difficulté croissante face à la montée des prix de l’immobilier et l’accroissement des inégalités sociales. Mais sont seulement concernés les plus débrouillards ou plus hardis, en capacité, avec un aléa important, d’oser affronter les structurations de domination à l’origine de cette dégradation de leurs conditions de vie.

Il existe deux autres groupes privés de capacité et qui semblent être les principales cibles des tentatives de limitation du phénomène par les autorités locales :

- Les ignorants qui achètent un bien illégal sans le savoir ; en 2005, La Gazette de Montpellier dénonçait l’exploitation fréquente de la naïveté des néo-arrivants dans la région par certains vendeurs peu scrupuleux.

- Ceux qui échouent car leur connaissance du système comme leur capacité de confrontation avec celui-ci sont insuffisantes.

Ainsi, capacité de transformation et domination sont mutuellement liées parce que les ressources ne sont pas seulement des éléments à travers lesquels la capacité de transformation est employée comme pouvoir ; ils constituent des éléments structurels reconstruits à travers leur utilisation dans l’interaction sociale : le pouvoir est relationnel, (...) opère à travers l’utilisation de la capacité transformatrice telle que celle-ci est produite par les structures de domination 39

et formuler une règle peut, du seul fait de cette formulation, modifier l’usage qui en est fait ou la forme de son emploi 40.

Voilà qui intègre les « petits arrangements » de la langue commune et perturbe un des discours idéologiques majeurs de notre société — la sacralisation de la loi — qui fonde la hiérarchisation sociale en légitimant les dominations existantes.

Ce renversement de perspective souligne la persistance d’un substrat non-dit, discret et efficace, qui maintient la force des usages.

Sans pouvoir complètement l’éviter, cela nous offre une entrée pour échapper à l’hypocrisie d’une naturalisation culturelle des dominations. Ainsi, face à la croyance d’une automaticité performative de la loi qu’ont longtemps cultivée bon nombre d’urbanistes, Martin, Scherr et City 41 mettent en valeur l’importance croissante des juristes dans la définition a posteriori de l’urbanité : une fois les usages cernés et pris en compte.

Dans ce processus, le contexte d’interaction s’impose comme fondamental ; il est (...) configuré et organisé comme une pratique intégrale de cette même interaction vue comme une rencontre communicative. (...) La vigilance réflexive de la conduite en interaction implique la mobilisation routinière du contexte physique, social et séculier dans l’usage de la réflexibilité 42.

Cela permet également de recréer et actualiser « les éléments standardisés de réserves de connaissance », c’est-à-dire des « schémas interprétatifs » incluant des éléments contextuellement importants.

Performativités du discours

Croire à l’efficacité automatique de la loi est en effet naïf. Il importe de prendre en compte l’inégale efficacité performative des différents discours qui se croisent autour de cette question de l’habitat illégal.

À un premier niveau, dans ce domaine, la performativité du discours, c’est-à-dire la communication réelle de sens, fonctionne à plein avec une hiérarchie de trois discours à l’efficacité déclinante : celui des cabaniers les plus puissants enracinés dans des réseaux de compétences locales fortes, les pouvoirs publics, les cabaniers pauvres. Pour ces derniers, il devient difficile de parler de discours tant son efficience est limitée. Dans ce contexte, la loi, fut-elle loi d’urbanisme, a priori plus légitime ou du moins prestigieuse que d’autres, n’est qu’un discours parmi d’autres, dépendante de la médiocre légitimité du politique. Son efficacité limitée est donc logique.

À un second niveau, on peut envisager une approche plus complexe encore qui prenne en compte la diversité des attentes de chaque acteur et leur nécessaire et implicite hiérarchisation dans ses pratiques. Pour y parvenir, il configure ce que le sens commun nomme un arrangement : nous préférons l’envisager comme un environnement sécurisé contextualisé ou risk free environnement 50.

Le concept de risk free environment (environnement sécurisé 51) introduit un second registre politiquement plus complexe de cette lecture performative de l’espace social : ce concept suppose des organisations spatiales, et partant des espaces, organisés pour limiter des risques contextualisés et donner une impression de spontanéité à une structure de compromis (les arrangements du sens commun). Cela permet ainsi de minimiser les risques de perturbation d’équilibres subtils construits par les différents acteurs engagés dans un même contexte local avec des buts différents mais parfois aussi divergents tant entre acteurs qu’à l’intérieur même du champ diversifié des missions d’un même acteur. La sécurisation ainsi recherchée doit être entendue comme une pacification des conflits à même de produire un ordre établi au sens où l’entend le sens commun.

Dans le cas étudié à Banyuls (Pyrénées Orientales), le conflit entre deux étrangers, l’un mieux intégré que l’autre et se permettant donc de tenter la construction d’un ensemble de bâtiments illégaux, va finalement se conclure par la mise en place de deux environnements sécurisés, le premier à l’échelle locale, supplanté par le second à l’échelle régionale. Aussi, à ce niveau, la moindre capacité à maîtriser son environnement (connaissance du système comme capacité de confrontation avec celui-ci) vaut finalement un échec au cabanier alors qu’il avait réussi à l’échelle locale.

Mais l’autre niveau de lecture et d’échelle de cette déconstruction tient à la culturisation des paysages sociaux 57.

À quoi servent finalement ces discours ambigus ?

Pour Butler, les normes sont donc des « schémas interprétatifs », liés à la communication de sens reliée au contrôle et à la sanction de la conduite. La règle est articulée avec la surveillance réflexive de l’action et avec la rationalisation de l’action, pragmatiquement en phase avec la pratique. Il faut donc bien voir ici l’idée d’une politique en débat. Dans ces situations, loin des apories de notions pauvres (la gouvernance), ou la naïveté d’autres (l’agir communicationnel 58), la question centrale reste celle de la maîtrise d’un discours évolutif et contradictoire.

L’existence d’autres acteurs que les acteurs publics contredit la démarche néo-positiviste de l’urbanisme qui néglige l’importance du discours et des pratiques tout autant que leur capacité à évoluer dans le temps : ainsi, les autorités municipales de Gruissan (Aude) se sont longtemps opposées aux 1 200 cabanes à vocation touristique construites sur la plage. Leur médiatisation grâce au film 37.2° le matin 59 a suscité une patrimonialisation qui a imposé leur légalisation. En 2005, la municipalité décide d’en construire 25 supplémentaires. L’association des chaletains de Gruissan demande alors qu’on « ne fasse pas n’importe quoi » et que soit respectée « l’image des constructions originelles qui ont toujours constitué la spécificité du site ». Les outlaws originels sont devenus des prescripteurs de normes ; ils aiguillonnent la municipalité qui jadis les fustigeait et renversent la position du personnage d’autorité.

Par ailleurs, la principale contradiction au sujet des cabanes est sociale et suscite donc une lecture radicale. Cette complaisance indulgente n’apparaît pas innocente car, derrière l’hypocrisie d’une justice sociale par transgression de la norme censée garantir cette justice, se dessine la construction culturelle d’espaces ségrégués : la double folklorisation des cabanes, toujours abordées sous les angles de la protection environnementale ou de la coutume locale (la fameuse cabane de pêcheur) sert à occulter le débat autour de la cabanisation de pauvreté et l’expulsion hors de la ville d’une part croissante des populations pauvres 60. C’est un paysage culturel 61 dont la fonction politique est de rendre la pauvreté discrète, voire transparente, et ainsi justifier d’éventuelles mesures brutales d’exclusion (écoles 62) ou d’expulsion (cabanes).

À Cantagal, bidonville à l’est de Béziers, l’expulsion de 2008 ne s’est pas préoccupée de relogement, pourtant obligatoire s’il s’agit de résidences principales. Environ 150 Roms ont alors erré de site en site : sur ce qui était alors la future Zone d’Activité de Mercorent, au nord de la ville (nouvelle expulsion), puis en bordure du chantier de l’A75 sur la commune voisine de Servian provoquant la déscolarisation des 70 à 80 enfants concernés 63. Aujourd’hui, des résidents ont réinvesti une partie de Cantagal alors que depuis 2008 le bidonville s’est développé de l’autre-côté de la N113. En même temps, 36 familles (environ 180 personnes) ont alors investi la Garrigue du Roi, à l’ouest de la ville, sans problème car la mairie de Béziers trouvait ainsi là un moyen d’agacer le conseil général, propriétaire, mais par ailleurs assez critique au sujet du laxisme municipal envers l’habitat illégal.

Cette action est possible car elle fait converger différents intérêts : l’importance stratégique de la construction de l’A75, la nécessité de temps à autre de montrer qu’on agit, la possibilité de le faire avec une population plus faible sans relais dans la population locale. Le discours de la rue reprend d’ailleurs un article raciste du Midi Libre, complétée d’une tribune officieuse de la mairie sur l’air du « si vous n’aimez pas la France, quittez-la ! » qui construit ainsi une hiérarchisation entre deux populations réprouvées, gitans « français » qu’on protégerait des Roms d’Europe de l’Est. Le caractère exceptionnel de cette action est renforcé par sa dimension illégale puisque aucune mesure de relogement n’a été envisagée à chacune des expulsions. Depuis, une disposition de la loi LOPPSI 2 a même tenté de dispenser de reloger les résidents 64.

Au-delà de l’analyse de la corruption selon Merton, croisant ici celle du risk free environment, le laxisme récurrent crée un espace d’exception qui permet de justifier toutes sortes de mesures illégales, pourvu qu’une majorité d’individus et le pouvoir y trouvent finalement leur compte. L’exemplarité devient la seule véritable action à Vias 65 ou à Cantagal ; elle vise les plus faibles (retraités modestes venus du nord de la France, Roms) car ils disposent d’un faible capital social local. Pendant ce temps, les autres cabaniers peuvent dormir tranquilles.

Le paysage culturel de la cabanisation pour discipliner

L’instrumentalisation de cette approche parcellaire interroge aussi la responsabilité politique du chercheur et impose un autre niveau de réflexivité : malgré un discours pessimiste sur notre utilité sociale, nos travaux ne sont pas neutres et inutiles. Nos problématiques sont impliquées dans le débat public, leurs lacunes justifient des choix politiques.

La banalité de ces constructions, si insignifiantes que le regard y perd son acuité critique, en fait des paysages culturels 66 qui expriment une réalité politique, en particulier les hiérarchisations sociales et leurs recompositions. Le paysage des cabanes dit l’évidence de la mutation des rapports sociaux et pose donc automatiquement ses habitants comme des êtres inférieurs, même si on ne les voit pas.

Ainsi, en élargissant progressivement l’analyse de cercle en cercle, on finit par voir dans ce processus bien plus qu’un problème de logement mal résolu : l’indifférence devant les cabanes tient au fait qu’elles ont aussi pour fonction de construire une humanité déclassée, des sous-hommes, « sans toit ni loi 75 ».

À Vias, le succès des actions juridiques contre les cabaniers dépend de l’inégale faiblesse de chacun d’entre eux. Mais tous sont précarisés car le discours de folklorisation masque qu’il s’agit d’espaces dangereux : deux retraités venus de Lorraine sont carbonisés dans l’incendie de leur mobil-home (2007). À Lattes, une cabanière est tuée (2009) par les chiens divagants de son voisin sans remise en cause de cet espace de non-droit. À Montpellier, un responsable du commissariat de la Comédie explique (2007) que ses hommes refusent d’intervenir la nuit si on leur signale une femme battue dans un camp gitan.

Le système politique ne se donne plus pour but d’organiser tout l’espace en créant des formes de vie et des règles juridiques homogènes mais conserve en son sein, assez proche des centres pour rester visible de la multitude qu’on veut ainsi discipliner par la peur, des espaces de réprobation (cabanes, squats, camps gitans...) où toutes sortes de modes de vie et de normes peuvent apparaître. Ainsi cette spatialisation des politiques d’exception ne caractérise pas des espaces abandonnés du pouvoir. Ils sont, au contraire, des structures au cœur du pouvoir qui manifestent sa capacité à suspendre les normes qui gouvernent les vies de ses sujets, grâce à leur caractère d’espaces d’indistinction privés d’inscription préalable d’un ordonnancement (ordinamento) ; on transforme ces habitants en individus différents.

Conclure

Le développement de la cabanisation révèle des tensions fortes aux marges de l’espace urbain languedocien. Dans la redéfinition des fonctions de l’espace, elle témoigne de la difficulté à articuler des logiques divergentes d’allocation d’une ressource spatiale raréfiée. Elle est d’abord négociation des modalités d’insertion d’une urbanisation profuse et l’un des moteurs de l’expansion urbaine par le jeu du processus de normalisation progressive. Elle introduit aussi la question de la justice spatiale au cœur de projets d’aménagements : malgré un discours omniprésent sur la qualité de vie, on tient peu compte des populations en important des modèles appliqués sans prise en compte du contexte. À ces titres, la cabanisation confronte quatre niveaux de performativité du discours qui produisent quatre normes hétérogènes :

- La loi et le règlement ; d’une norme française encore mal appliquée, on évolue vers des normes européennes exprimant des valeurs généralisées dans le nord du continent imposées progressivement au sud. C’est aussi l’origine de l’incrédulité lorsqu’on présente cette étude à des étrangers à la région.

- La performativité du discours réflexif d’adaptation au contexte ; la pratique est un contre-discours qui s’impose au discours officiel d’affichage de la loi. Mieux, la loi devient risque, gêne dont on se prémunit. Il serait réducteur de ne voir dans le risk free environment, exprimé ici par la notion d’arrangement, qu’un effet Midi 89. C’est une réponse contextualisée à une contrainte, le global change, avec l’interaction de toutes ses dimensions (environnementale / culturelle / économique) qui trouve son origine hors de la région : sanctuarisation d’espaces naturels, accroissement des inégalités sociales et démantèlement des outils de contrôle préfectoraux sous la pression d’évolutions politiques engagées depuis une génération. Les pouvoirs publics contribuent même à renforcer des structurations spontanées existantes en ajoutant des aires de passage pour gens du voyage (environ 120 cabanes aux limites de Montpellier et Lavérune, sur les rives de la Mosson et de la RD132).

- L’outil politique de distinction sociale et d’identité locale ; la cabanisation de loisirs permet de dire qui est né dans la région et en maîtrise les usages. Englobant des héritiers de cabanes littorales et surtout des résidents récents, la cabanisation résidentielle permanente est majoritairement pauvre alors qu’on cite toujours les mêmes belles villas de Villeneuve-lès-Maguelone ou les cabanes de l’Arnel, récemment patrimonialisées, à Palavas. Les exceptions sont des anomies spatialement bien identifiées mais qui peuvent interroger sur la nécessité de distinguer entre misérables qui vivent dans des situations très précaires (les cabaniers permanents des bidonvilles déjà cités ou en habitat isolé dans la campagne) et pauvres : retraités venus du nord qui résident à l’année dans des campings, immigrants récents qui achètent les villas menacées par les inondations, souvent déjà légalisées, à Lattes ou à Lunel. En inventant le problème sous la forme d’une seule de ses variantes, environnementale en l’occurrence, le discours produit détourne l’attention de ses dimensions sociales et politiques gênantes : cela contribue à la transparence des pauvres, en niant autant que possible leur existence et en les inscrivant dans un ordonnancement du monde qui, tantôt refuse (ici), tantôt accorde avec parcimonie (les pavillonnaires de Rougé 90) un brevet d’humanité. Cela perturbe la vision romantique proposée par Giddens d’une gouvernance articulant harmonieusement la loi et son usage : dans la prolifération des contournements du pouvoir, les détenteurs d’un capital culturel important gagnent à tous les coups. La nécessité de penser la justice spatiale à une échelle éminente s’impose ; le démantèlement de l’échelon national, garant de cette justice — même s’il n’était pas toujours efficace — est contestable face à l’essor du pouvoir inégalitaire des échelons local, laxiste et européen, déconnecté et insoucieux des réalités sociales.

- Le quatrième niveau, pas encore observé dans l’Hérault, exacerbe le précédent et concerne les associations de cabaniers actives : le discours de distinction performe pour construire ce que nous nommons gentrification. Pour des gens riches et instruits, en capacité de se défendre, les études partielles que nous entreprenons ont l’utilité de faire monter les enchères en cas d’indemnisation et d’accorder un délai devant le risque de délogement. Près de Lisbonne 91, un résident français fondateur d’une association de cabaniers sur un site naturel d’exception peut susciter l’étude 92 : son objectif est de s’immiscer ainsi dans la négociation d’un projet d’aménagement où l’argument environnemental (réel) sert hypocritement de prétexte à un projet touristique d’envergure associant les autorités municipales d’Almada et un groupe d’immobilier de loisirs. Ces études poussent les collectivités locales à la régularisation, voire à un début de patrimonialisation (c’est également le cas des cabanes de l’Arnel à Palavas).

L’urbanisme vit encore sous le régime de la vision réductrice et un peu magique d’une planification idéale encadrée par des normes légales qu’optimiserait le Plan Local d’Urbanisme 93. Il apparaît donc nécessaire de sortir de la seule production utopique et de lui substituer une approche plus complexe, capable de prendre en charge l’articulation entre ces différents registres de la norme spatiale : la négociation entre règle et usages, les débordements de la règle qui la rendent caduque et inefficace, les travers et effets pervers qu’elle suscite. Il s’agit donc de ne plus seulement se contenter de développer une approche organisationnelle et technique ; nous devons l’envisager intégrée dans une réflexion plus globale pour penser l’ensemble de la production des espaces. Enfin, même très marginale, la périphérie apparaît comme parfaitement intégrée dans les processus des réorganisations sociales de l’espace à l’échelle de l’ensemble de la ville ; c’est un discours culturel destiné à légitimer ces ségrégations qui la distingue des espaces centraux.